神社の厄祓いの作法|持ち物や必要なもの

神社での厄祓いの作法、そして持ち物や必要なものについて入見神社の無人航空機(ドローン)の国家資格「一等無人航空機操縦士」を保有する神主がわかりやすくお話いたします。

難しくないので、ご安心ください

当日の厄祓いに集中していただくための予習として、本記事をご活用いただければ幸いです。

目次

神社での厄祓いの作法

早速、神社での厄祓いの作法です。

この4つに作法がございます。

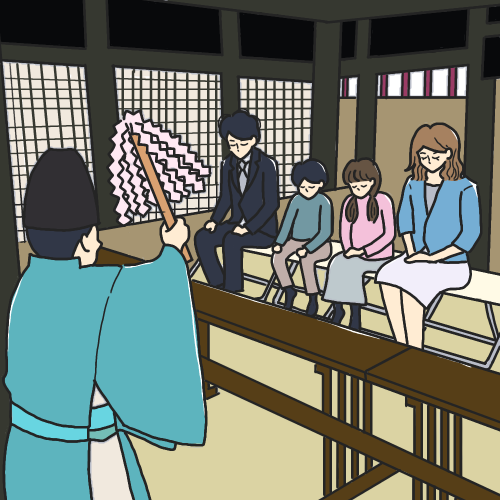

お祓い

まずお祓いの作法です。

厄祓いの流れのなかには、二回のお祓いのタイミングがございます。

お祓いのタイミング

①穢を祓い清める

②厄を払う

①は厄祓いの祭事の序盤です。

厄祓いをする前に、皆さまの穢を祓串でお祓いして清めます。

神様は穢を嫌うため、まずお祓いをします

②は厄祓いの祭事の中盤です。

神職が厄祓いの祝詞を奏上したあとに、切麻や祓い串で厄を祓います。

どちらのお祓いのタイミングも作法として頭を少しお下げください。

神職が祓い串や切麻で皆さまをお祓いしますので、神職が皆さまの前に来たら頭を15度ほど下げて、神職が皆さまの前から離れたら頭をお上げください。

神社の参拝の作法はこちらでお話してます。

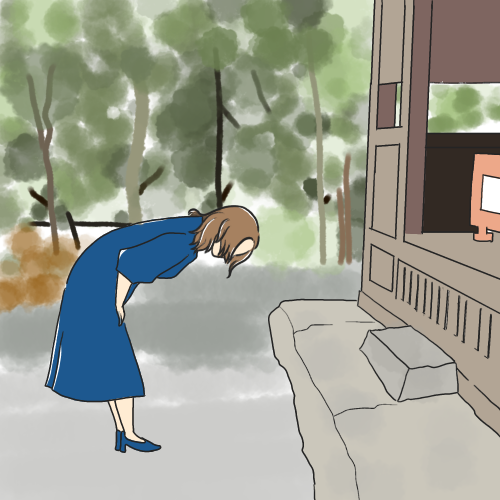

お辞儀(一礼や一拝)

つづいてお辞儀です。

お辞儀するタイミングも二回です。

お辞儀のタイミング

①神職と一緒にお辞儀

②玉串奉りて拝礼のときにお辞儀

①の神職と一緒にお辞儀をするタイミングは、神職から「一拝をお願いします」など声がかかりますので、神職のお辞儀に合わせて、お辞儀をしてください。

神社によっては①のお辞儀をしない場合もございます

最初の二拝(二礼)と最後の一拝(一礼)がお辞儀ですので、頭を九十度お下げください。

九十度のお辞儀を拝(はい)と呼びます

稀に神職がお辞儀をする全部のタイミングでお辞儀をされる方がいらっしゃいます。

神主さんがお辞儀してるから私もしてました…

①以外でのタイミングで、神職と同じように皆さんがお辞儀をする機会はございません。

他のタイミングで神職がお辞儀をしているのは、あくまでも神職の作法であり、皆さまの作法ではないのです。

皆さまがお辞儀するタイミングは多くでも2回ですので、ご留意ください。

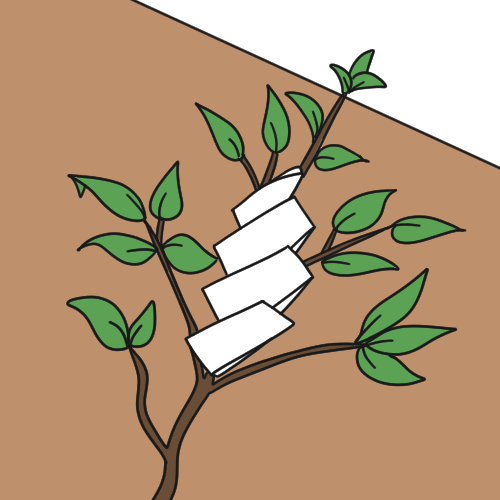

玉串奉りて拝礼

つぎに玉串奉りて拝礼の作法です。

神職が厄祓いの祝詞を奏上し、皆さんを切麻や祓い串で厄を祓いしたあとに玉串奉りて拝礼がございます。

玉串奉りて拝礼の作法

①玉串を奉奠する

②二礼二拍手一礼

玉串奉りて拝礼は①と②がセットです。

玉串奉奠の作法

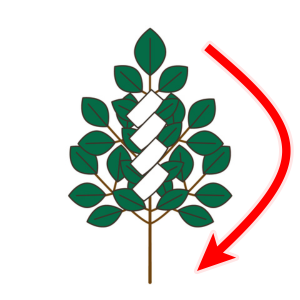

神職から玉串(さかき)を渡されます。

玉串を受け取りましたら、御神前までお進みいただき、玉串を奉奠します。

玉串奉奠の作法は画像を使用してご説明いたします。

①右手で玉串(さかい)の枝部分を持ちます。右手の甲が天井を向くようにお持ちください。

左手は葉の部分を手のひらで支えるようにお持ちください。

②左手を時計の12時の位置に持ってきて、右手を6時の位置に持ってきます。

③葉を持っていた左手を枝を持っていた右手の位置まで下にズラします。そして右手を離して左手主導で玉串を時計まわりで180度回して、御神前に枝が向くようにします。(右手は玉串が落ちないように葉の下で軽く添えてください)

④左で枝を持ち、右手は葉の下で軽く添えていただき、御神前に奉奠してください。

これが玉串奉奠の作法です。

つづいて二礼二拍手一礼を行います。

拝礼の作法(二拝二拍手一拝)

二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)の作法です。

二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)の作法

①二拝(二礼):二回お辞儀をします(角度は九十度)

②二拍手:二回拍手をします

③一拝(一礼):一回お辞儀をします(角度は九十度)

上記が二礼二拍手一礼の作法です。

拝(お辞儀)のポイントは、両手をひざ下くらいにつけることです。

自然と九十度の拝(礼)になります

拍手のポイントは、右手を二関節分くらい下にズラしせば良い音がなりますので、お試しください。

二礼二拍手一礼の詳細についてはこちらでお話してます。

直会(なおらい)

最後に直会の作法です。

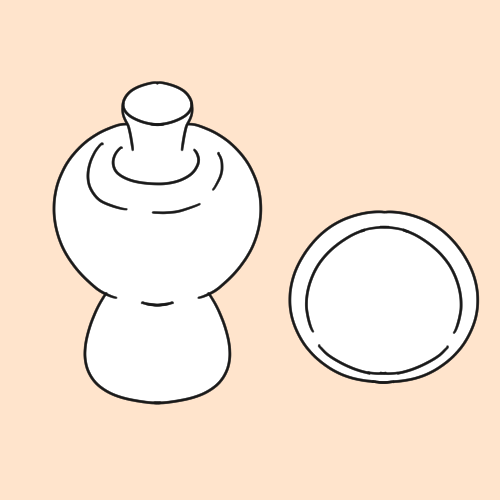

直会は厄祓いの祭事が執り行われたあと、御神前にお供えしていた御神酒(お酒)をいただきます。

かわらけ(小さいお皿)を受け取り、神職が御神酒を注ぎますので、いただいてください。

日本酒が苦手です…

匂いをかぐ程度もよいです

御神酒をいただくタイミングは神社の風習によって変わりますが、いずれにせよ神職から声がかかりますので、そちらに従ってください。

神社での厄祓いの持ち物や必要なもの

神社での厄祓いの持ち物は特にございません。

必要なものとして初穂料(玉串料)はお持ちください。

数珠は仏教ですので必要ないです

他に持ち物や必要なものはございませんので、ふさわしい服装にてご来社ください。

こちらで男性の厄祓いの服装についてお話しています。

こちらでは女性の厄祓いの服装についてお話してます。

厄祓いに集中するための予習

神社での厄祓いの作法についてお話しました。

厄祓いに参加される方のほとんどは、作法をご存知ではないです。

ぜんぜん知らない

それが悪いことではございません

もちろん、当日に丁寧に作法をお伝えいたします。

しかし、なかには作法で頭がいっぱいいっぱいになってしまい、厄祓いへのお気持ちが薄くなっているようにお見受けられます。

それではせっかくの厄祓いの機会がもったいです。

決して難しい作法ではございませんので、厄祓いに集中していただくための予習として本記事をご活用いただければ幸いです。